- アーツアンドカルチャー

- ストーリー

- インタビュー

2024.12.17

愛情と魂の

カシミヤセーター

The Elder Statesmanの

グレッグ・チェイトはまっすぐ語る

Text: Sho Seta Photography: Kovi Konowiecki

Edit: Asuka Kawanabe

Translation: Ben Davis (The White Paper) & Futoshi Miyagi

心地よいセーターを着ることができるのは、寒い季節のちょっとしたギフト。 ましてやThe Elder Statesman(ジ エルダー ステイツマン)のそれは特別です。 なにしろ素材はピュアカシミヤで、クリエイティブな職人たちが手編みして、環境や社会への配慮も行き届いています。 つまり品質と良心と自由が呼吸している。 だから正しさよりも優しさが際立ち、気取りはまったくありません。 この不思議な魅力はどのように育まれるのでしょう。 ロサンゼルスに暮らす創設者、グレッグ・チェイト氏を訪ねました。

ロサンゼルスから最高のクローゼットへ

広い空からは強い日差しが注がれ、太平洋の海風はヤシの木を揺らす。 アメリカ西海岸のロサンゼルスは映画と音楽、またはサーフィンとスケートボードの街。 毛糸の産地でもニッティングの伝統があるわけでもないこの地で、ひとりのエンターテイメント業界に身を置く青年が、カシミヤを素材とした独自のものづくりを2007年にスタートしました。 きっかけになったのは、一枚の素敵なカシミヤのブランケットでした。

「いまでも覚えています。 たしか23歳のときにプレゼントされたもので、あんなに上質なものにそれまで触れたことがなかった。 僕はそもそもブランケットなんて必要のないアリゾナ育ちだし。 けれど、そのブランケットをもらってからは、毎日それだけで身を包んで寝ていました。 サーファーでミニマリストなんです」

以来、グレッグ・チェイト氏はカシミヤのブランケットを収集したり、素材や製法について知見を深めていき、やがて自宅で実際に作るようになりました。 ビジネスのためというよりも、理想をかたちにするために。 ブランケットの手織りを始めた当初はどのように売るかも考えておらず、ブランドネームすらなかったほど。 けれどたちまちロサンゼルス屈指の高級ブティックでの取り扱いが決まり、自身のコレクションを形成していくなかでネームタグが必要になりました。 思い浮かんだのは彼のお兄さんのことだったといいます。

「カシミヤのものづくりは心から愛していると言えることだったし、亡くなった兄の名誉を称えるようなネーミングにしたいと思いました。 兄が亡くなって今年で20年になるので、当時は3年くらい経ったころですね。 兄は友人たちから“The Mayor(市長)”というニックネームで呼ばれていたのですが、そこから“The Elder Statesman”という言葉が思い浮かびました」

「The Elder Statesman」を直訳するならば「(ふたりいるうちの)年上のほうの優れた政治家」。 もともと18世紀のイギリスの政界で用いられていた表現です。 ウィリアム・ピットという同名の親子が由来となっていて、父は平民階級から首相にまでなり「偉大なる平民」とも呼ばれました。 その息子も政治家として立身するに至り、父は“Pitt The Elder”(年上のほうのピット)、息子は“Pitt The Younger”(年下のほうのピット)と称されるようになりました。 そして歳月を重ねるなかで、実力によって社会的に地位を確立した立派な人のことを指して“The Elder Statesman”と敬称するようになったそうです。

「そのエピソードがとても気に入りました。 僕たちがつくるプロダクトは、その本質からして世界最高のクローゼットに入るべきものであり、最高の人が身につけるべきもの。 一度でも触れてもらえたら、これはよりよいものだなときっとわかってもらえるはずだから。 それが僕たちの品質の基準。 兄はとても素晴らしい人だったし、みんなから尊敬を集めていました。 つまり彼が僕たちのスタンダードでもあるんです」

品質と魂が編み目にぴったり重なって

かくしてカシミヤのブランケットから始まったThe Elder Statesmanのコレクションは、手編みのニットや手織りのファブリックをいかしたカシミヤの服へと着実に拡大。 いまではロサンゼルスのウエストハリウッドにあるフラグシップストアのほか、世界の都市の厳選された店舗で展開され、ダウンタウンには25,000平方フィート(約2,300㎡)もの大きな工場を稼働させています。 それでも本質は変わることがありません。 つまりチェイト氏の理想と情熱をまっすぐ反映したものづくりが続いている。 彼の言葉を借りるなら「みなが大切に扱われ、魂が込められているか」。

「僕たちが使っているカシミヤの毛糸をつくる取引先には、小さな工場も結構大きな工場もあります。 そのなかで一貫しているのは、働いている人がちゃんとした給料をもらって、大切にされているかどうか。 サプライチェーンの全体で人々が大切にされていることを確信したいから。 つまり繊維の品質だけじゃなくて、人々の生活の質も僕たちにとっては大切。 服には魂が宿ると信じているからです。 サプライチェーンのどこかで、動物や土地や人がひどい扱いを受けていたら、良い魂なんて宿りません。 だからこそ『The Elder Statesmanのセーターってなんか違って見える』と言ってもらえるんだと思います」

品質と魂。 ものづくりのすみずみまで大切にするから、チェイト氏たちがつくるセーターやブランケットは、そのふたつがぴったりと重なるのかもしれません。

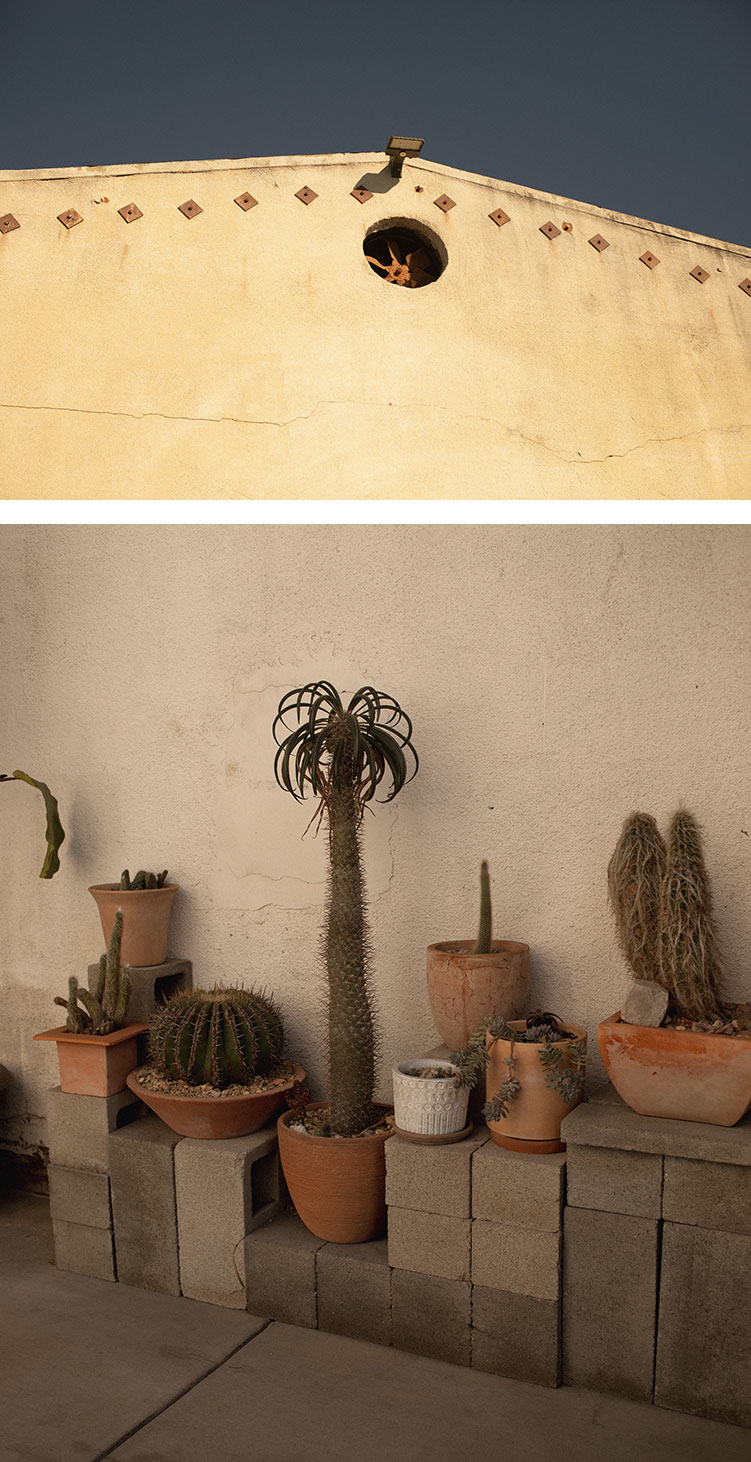

ロサンゼルスにあるThe Elder Statesmanの工場。 「いろんな人がいるけれど、全員がクリエイティブ」と、チェイト氏。

「なんだか宣伝文句みたいに聞こえてしまうかもしれませんが、本当にそう思うのです。 食べ物を例に取るとよくわかります。 良い牛肉かどうか、すばらしいキッチンかどうかは見ればわかりますよね。 そしてシェフが『愛情を込めて料理しました』と言えば、ゲストはそれを信じることができる。 本来は服も同じだと思うんです。 ファッション業界はまだそこまでたどりついていないですが、いずれはそうなっていくと思います」

自分たちが愛情を注ぎ込むものづくりだからこそ、それに関わる人や環境に対する配慮も欠くことができない。 素材となる繊維の無駄を徹底して減らし、ニッティングもウェービングも手作業で、染色後の乾燥は天日干し。 「サステナビリティに対する並外れた情熱がある」ともチェイト氏は話すのですが、彼のやってきたことや、その姿勢や背景を知るほどに、もっと根源的なことのように思えてきます。 なんというか、想像力と生き方の問題のような。 それは彼が取引先の工場へ訪問する理由にも表れています。

「なぜって、ほぼ純粋な好奇心ですね。 職人がどうやって仕事をしているのかにすごく興味があるし、みんながどれだけその仕事に情熱を傾けているか、何世代がそこで働いてきたかとか、そういうことを見たり聞いたりすると感動するんです。 それに、たとえばイタリアの工場の休憩室で出されるランチなんて、ロサンゼルスのどのレストランにも負けないくらい美味しい!」

サステナビリティという認証やシステムに興味があるのではなく、彼の好奇心の対象は徹底して人とその生き方。 The Elder Statesmanのアイテムが世代やジェンダーを超えて愛用されるのは、こんなところにも理由があるはずです。

世界にひとつしかないセーターと自由

創設から17年目。 浮き沈みの激しいファッションの世界にあって、The Elder Statesmanの存在はますますユニークさが際立ちます。 繰り返すようですが、彼らが手がけているのは、カシミヤを主な素材としたハンドメイドのプロダクト。 ロサンゼルスのど真ん中で、およそ70人のスタッフとともに、人の手を介したものづくりを続けています。

あるいは「ニッターズチョイス」は象徴的手法ともいえるかもしれません。 マルチストライプのセーターの配色をニッターが自由に決めて編んでいるというものです。

「ストライプのセーターをつくり始めたとき、毎回同じ色やパターンばかりだとニッターもつまらないだろうなと思ったんです。 だから始めました。 一見すると似ているかもしれないけれど、実はすべて違う。 つまり僕たちの“ニッターズチョイス”は、世界にひとつしかないもの。 だけどじっくり見たり着たりすれば、これはThe Elder Statesmanのセーターだとわかる。 本質的なスタイルが変わらないからです。 これって真似しようとしてもとても難しいんです」

画一化した形や重さをした均質化したもの。 気を抜くとわたしたちの生活はマスプロダクトばかりに囲まれていきます。 もちろんそれは現代社会の豊かさや恩恵でもあるわけですが、それだけがすべてではないと知ることは、とても価値があるはずです。

人の手によるものづくりを徹底して続けてきたThe Elder Statesman。 プロダクトのそこかしこに、それぞれのクリエイティビティーが宿る。

「しばしば『クリエイティブチームって何人いるんですか?』と聞かれるのですが、本当に大人数なんです。 だってプロダクトに関わるみんなが自分なりのタッチを加えていますから。 チーフニッターが編み目を考えたり、それぞれのニッターたちが作業のなかで工夫したり、染色チームが新しい色を加えたり、刺繍する人がいたり。 デザイナーや商品開発をする人もいるし。 The Elder Statesmanは巨大でクリエイティブな生き物みたいなものです。 なにしろニッティングは瞑想のような作業ですから。 毎日続けていくと、ちょっとずつクリエイティブになっていく。 けっこういい仕事だと思うんです」

本当にそう思います。 チェイト氏の話を聞いていると、服をつくることがすばらしいことだと思えてくる。 生活や環境を大切にして、つくる自由を手に入れて、人はますますクリエイティブになっていく。 なんだかこの街の美質そのものような。

「ロサンゼルスはクリエイティブな街ですから。 つねに新しい映画や音楽が生まれて、アーティストたちが暮らしていて、お互いを尊重している。 クリエイティビティーを祝福する雰囲気があるんです。 それに光も美しい。 僕たちは染色をした後に天日で干すのですが、ロサンゼルスの太陽の光で乾かすと、何か特別なことが起きるんです。 たぶん、目に見えない何かがね。 他の方法を試したことがないからわからないけれど」