- アーツアンドカルチャー

- ストーリー

- インタビュー

2024.7.18

過去を見つめ、

白い文様を摺る

京都「かみ添」 嘉戸浩の唐紙

Text: Masae Wako Photography: Riku Ikeya

Edit: Eisuke Onda & Sogo Hiraiwa

Translation: Ben Davis (The White Paper) & Futoshi Miyagi

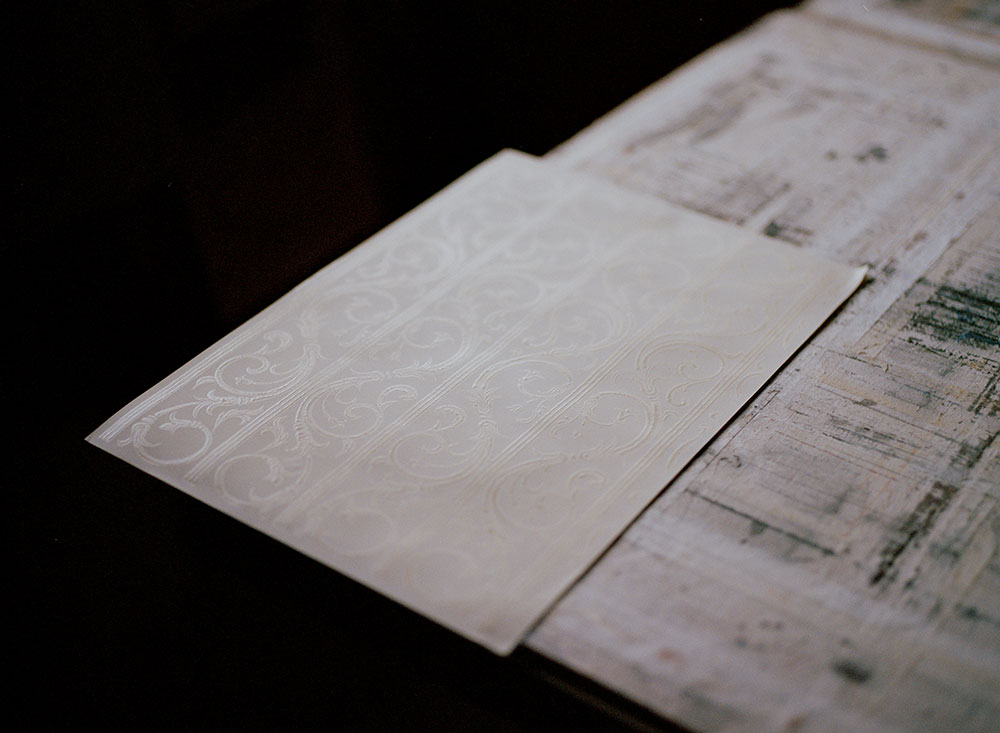

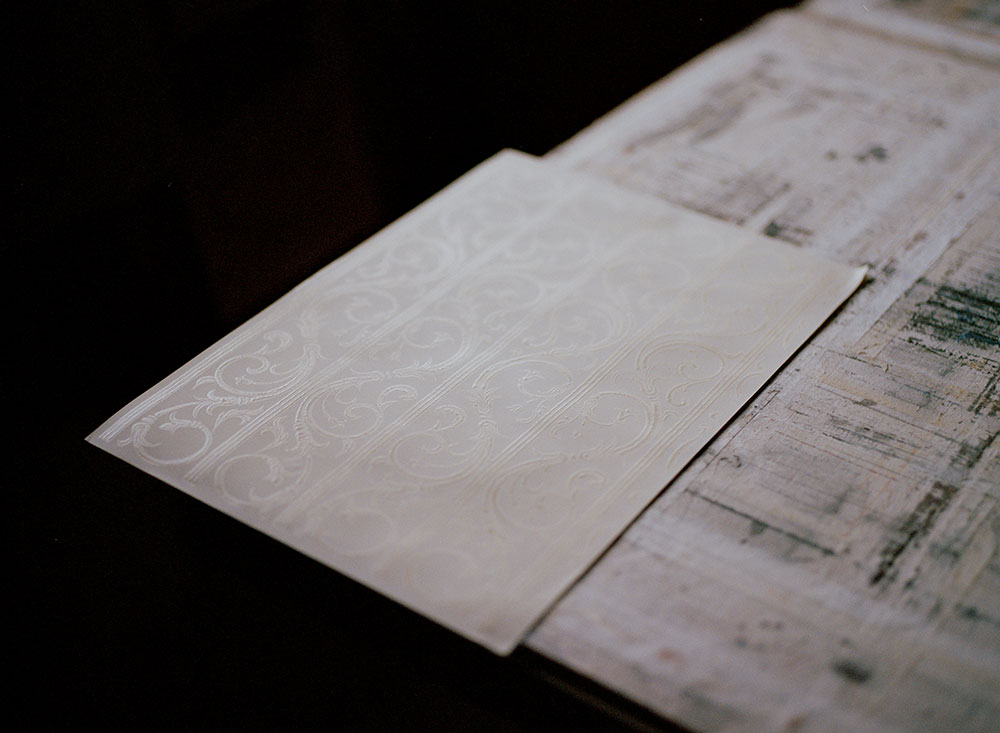

上 / 唐紙を摺るための版木は、木質が均一でくるいの少ない朴(ほお)の木製。 デザインは嘉戸さん自身が考える。 下 / 唐草の版木で摺った唐紙。

工房の壁に貼られているのは、これまでに制作した唐紙のサンプルや色見本。 一つひとつが丁寧で几帳面。 なにげない風景からも、嘉戸さんが仕事に向かう際の姿勢が伝わってくる。

夕さりの仄暗さに時を知り、月灯りの下で詩歌を詠む。 光慈しむ平安の時代に生まれたのが、雅やかな装飾と豊かな質感をもつ「唐紙」です。 うつろう光とともに表情を変えるその紙に、人は千々なる想いを寄せたことでしょう。 京都市・西陣に工房「かみ添」を構える嘉戸浩さんは、そんな唐紙を現代に引き継ぐ唐紙師。 白い和紙に白の文様をのせ、千年の伝統と現在とを大きく俯瞰しながらものづくりを続けています。

古い町家の引き戸をあけて入る店内は薄暗く、モダンな什器には白い封筒やはがきがぽつんぽつんと並んでいます。 よく見るとそれは白一色ではなく、白地に白で文様をのせた「唐紙」。 陰影と呼ばれる手前の、地紋のように浮かびあがる表情が、唐紙師・嘉戸浩さんの生み出す世界です。

「大徳寺のご住職や、茶道の先生、織りの職人さんなど、とびきり高い審美眼をもつ方々が店前の通りをふらりと歩いていかれます。 いつ見られても恥ずかしくないものを作らなくては、という気持ちはいつも心のどこかにありますね」

そう話す嘉戸さんの唐紙工房兼店舗「かみ添」は、京都市の西陣に建っています。 唐紙とは、和紙の上に木版による文様を写し取ったもの。 平安時代、本来は文字や絵を書きつけるための用紙だった紙自体にも、美しい装飾をほどこすようになったのが始まりです。 京唐紙の老舗で5年ほど修業を積んだ嘉戸さんが、独立したのは2009年。 具引きした白地の和紙に雲母(きら)で文様を摺った唐紙で、広く注目をあつめました。 具引きとは、顔料で和紙を刷毛染めすること。 雲母は花崗岩を砕いた鉱物。 色の唐紙を作る際は、胡粉や雲母に色絵具を加えます。

「よく『白地に白は新しいですね』と言っていただくのですが、実は具引きも雲母摺りも唐紙のいちばんの基本。 むしろ唐紙の原点の姿でしょう。 僕はそれが最も美しいと単純に思うから、作っているだけなのです」

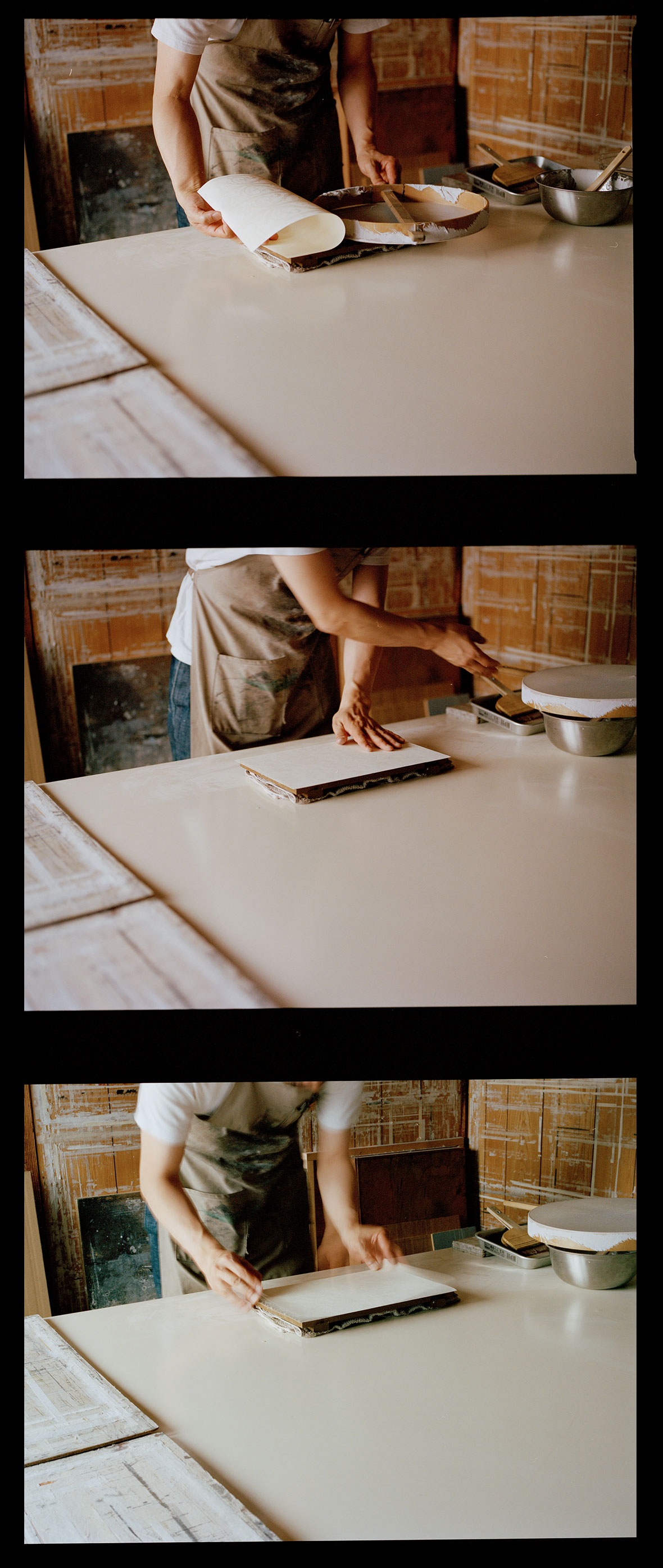

唐紙作りは、店舗の2階にある工房で行います。 木枠にガーゼを張った「ふるい」に、練った雲母をのせ、その面を版木のベタ面に押しあてることで雲母を版木へと移し盛る。 この版木の上に和紙をのせ、手で押さえてから静かに紙をめくる ── と、白い和紙にかすかな光を放つ白い文様が現れます。

「同じ版木、同じ絵具、同じ和紙でも毎回少しずつ表情が変わるんです。 その日の天候や湿度によって、雲母を練るときの水加減にも神経を使いますし、版木の湿らせ具合も調整しなければいけません。 和紙には和紙漉き職人さんの、版木には彫師さんの手くせも入りますが、そういった、コントロールできないノイズも受け入れるところが唐紙の奥深さ。 まったく同じものはできないことに味わいがある、という点に惹かれます」

上 / 唐紙を摺るための版木は、木質が均一でくるいの少ない朴(ほお)の木製。 デザインは嘉戸さん自身が考える。 下 / 唐草の版木で摺った唐紙。

グラフィックデザインから唐紙の道へ

日本の大学でプロダクトデザインを学んだ後、サンフランシスコの大学でグラフィックデザインを勉強した嘉戸さんは、卒業後の2002年より、ニューヨークの出版社でアートプロダクションに関わります。

「当時はiMacの全盛期で、誰もがPhotoshopやIllustratorを使うことに夢中でした。 けれど僕が興味をもったのは印刷です。 サンフランシスコには古いタイプの活版印刷所がたくさんあり、自分のポートフォリオを作るために印刷所の職人さんと話す時間が、本当に楽しかった。 印刷機が動くガッチャンガチャンという音、調色中のインクの香り、それぞれに違う紙の手触り。 デスクトップ上で作るものより、身体や五感で感じる世界が自分には心地いいのだと気づきました」

そして2004年、生まれ故郷である京都へ戻り、唐紙の仕事に就いたときに感じたのは、版刷りである唐紙はいわば古典印刷物だということ。 唐紙の意匠を考案することと、ロゴやタイポグラフィをデザインすることは、そう遠いものではないこともわかりました。 修業先でたくさんの古典文様を学び、独立した後は、版木のデザインも自ら手がけ始めます。 「かみ添」の唐紙がもつ余白の美しさや文様の配置の心地よさ、襖や屏風などの調度として設えたときに立ちのぼる存在感は、プロダクトやグラフィックを学んだ嘉戸さんだから生み出せるものでしょう。

「僕は作家ではなく、お客さまから依頼を受けてものを作る職人なので、自分でゼロから文様を考えることは少ないのです。 それでも例えば“蓮の文様を”という依頼をいただいた際は、まず修業先で身に着けた古典の知識が役立ちます。 伝統的な意匠には一つひとつに背景や意味があるため、そのままコピーすることはありません。 ですが、文様の要素をばらばらに解体してから組み直し、新たな蓮文をつくる……というようなことはできるんですね。 それは確かにグラフィックを知っている僕の強みかもしれません」

さらに嘉戸さんは、唐紙の伝統を守ってきた職人たちだけでなく、唐紙を使う人や唐紙と身近に接している人といった「外の人」の話こそを積極的に聞きに行くのだと話します。 それは、伝統をより客観的に捉えることができるから。

「僕が職人の知識として覚えていたのは“江戸時代の京都の襖はこれくらい”というサイズですが、昔から唐紙を使われているご住職の話を聞くと、“うちのは江戸時代初期やけど、襖紙、もっと大きいで”とおっしゃる。 唐紙の語源についても、中国の唐から伝わったという一般的な説とは別に、柄の入った和紙を“高価なもの”という意味で唐物と称した、そういう説もあると教わりました。 正解がわからないことも多いでしょう。 でも僕はいろんな人の言葉を聞いて勉強したいし、自分で考え、納得した答えで伝統と向き合いたいんです」

偉大な過去の摺り手との対話

独立してからの15年間、休むことなく作品を作り続けている嘉戸さん。 寺社の襖紙などの建具づくりや、美術作品のための唐紙制作、パリの紙工房とともに“西洋の唐紙”を手がけるプロジェクトなど、活動領域も多岐に渡っています。

「文化財修復の仕事にも、少しずつ携われるようになりました。 昔の文様や版木に触れ、見たことのない紙や色と出合う。 その過程でとても多くのことを学びます。 文様を自分の仕事に参照するということではなく、経験や技術を自分のなかに蓄えていく感覚です」

2018年には、武蔵野美術大学の「嵯峨本謡本復元プロジェクト」に参加します。 「嵯峨本」とは、17世紀初めに洛北の芸術家・本阿弥光悦らが手がけた木活字の書物であり、日本でもっとも美しい印刷本とされている文化財。 活字だけでなく、雲母で摺りだした文様など、装飾の美しさでも知られています。

「初めて目にする嵯峨本に緊張しましたが、実際に間近で見て、おかしな言い方ですが、安心したんです。 なぜかというと、完璧ではないことがわかったから。 おそらく当時の木版摺りが、1枚1枚精魂込めて摺る特別なものというより、日常的な仕事だったからでしょう。 文様の欠けやムラも良しとしたのだなと、少なくとも僕には思えました。 偉大な先達にも人間らしいところがあり、僕らとそんな変わらない。 僕でも唐紙を作っていいよと言われたようで、ほっとしたんです。 実際、本来はこうだったんだろうという理想的な摺りも復元してみましたが、きれいすぎて少し味気なくもありました」

また、嵯峨本全体をいちどきに見比べることで、手くせの違う5人の摺り手が関わっていたことも想像できたそうです。 400年前の文化財に触れることで、制作工程や人々の手くせまで感じることができた、それは嘉戸さんにとってかけがえのない財産になりました。

「反対に、三十六歌仙(京都西本願寺に伝わる写本、国宝『三十六人家集』)の雲母摺りは、どうしてこうも美しく仕上げられたのかが、いまだにわからない。 圧倒的にきれいで見事で、何度見ても考えても理解できません。 そういうこともあるんです」

工房の壁に貼られているのは、これまでに制作した唐紙のサンプルや色見本。 一つひとつが丁寧で几帳面。 なにげない風景からも、嘉戸さんが仕事に向かう際の姿勢が伝わってくる。

オルタナティブな紙の世界に

絶対的な価値が宿る

「紙の仕事は絶対に消えない。 そう思います」

ひとつも力むことなく、淡々と。 100年後の唐紙はどうなっていますかとたずねた問いに、嘉戸さんはこう即答しました。

「ペーパーレスの時代はますます進む。 だからこそ紙は残るんです。 数十年前はアナログの紙がマジョリティで、ゆえにデジタルに価値があったけど、今はデジタルがマジョリティ。 便利になるほど不便なものに価値が出るのは世の常ですから、オルタナティブな紙の世界に絶対的な価値が宿ります。 もちろん、何がなんでも手仕事で、という気持ちはありません。 パソコンで文様をレイアウトするほうがいいケースなど、道具としてデジタルを使うことに抵抗はないんです」

陽が落ち、通りに灯りがともる時刻が近づくと、店内はお寺の堂内のような、うっすらと墨がかった光に包まれます。 昼と夜のあわいのなかで、店先に並ぶ雲母摺りの白が、先ほどとは違う輝きを湛え始めていることに気づくのです。

「僕が唐紙に惹かれ続けているのは、この素材が好きだからです。 唐紙の世界では当たり前のことでも、外の世界から入った僕にとっては、胡粉と雲母がつくる白や、和紙の手触りだけで十分心が満たされる。 たぶん、唐紙本来の美しさへと還っているのだと思います。 僕のベクトルは、未来というより過去に向いている。 長く伝統文化の世界にいる人たちは、ここからどう進み、どう変わるかという未来を見つめるでしょう。 でも途中で入った者には、未来にも過去にも行ける強みがある。 修復の仕事も続けたいし、消えかけている昔の素材や技術にもう一度光を当てるものづくりにも挑戦したい。 過去を見つめながら、唐紙の文化を深く掘り続けている感覚です」

左 / 工房は、約80年続いた理髪店を改装した建物の2階にある。 間口が狭く奥が深い京町家ならではの仄暗さが心地いい。 「お客さまの声に耳を傾けることを大切にしています」という言葉に職人としての矜持がうかがえる。 右 / 唐紙に使うのは越前和紙。 壁に走る縦横の線は「仮張り」の跡。 仮張りとは、摺った唐紙にもう1枚紙を裏打ちし、壁に張り込んで乾燥させる作業だ。

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

嘉戸浩(Ko Kado) / 1975年京都府生まれ。 京都嵯峨美術短期大学専攻科プロダクトデザイン学科卒業後、渡米。 アメリカでグラフィックデザイン学んだ後、ニューヨークの出版社でデザイナーとして活動。 帰国後、唐紙の老舗工房での修業を経て2009年、西陣にある町家を改装し、店舗兼工房「かみ添」をオープンした。 特注による襖などの制作のほか、唐紙を用いたステーショナリーづくりや、唐紙の技術を生かした書籍の装幀も。 坂本龍一の『Ryuichi Sakamoto 2019』では、手描き譜面から版木を起こした木版作品などアートワークを担当。