- アーツアンドカルチャー

- ストーリー

- インタビュー

2024.7.18

舞台と回廊

新素材研究所による

地階の空間デザイン

Text: Wako Basement Floor Arts & Culture

Photography: Masahiro Sambe

樹齢1000年以上の霧島杉から東大寺の古材まで、日本固有のローカルな素材が結集した本店地階。 フロアのリニューアルに際して、地階の空間デザインを手がけた「新素材研究所」を主宰する杉本博司氏と榊田倫之氏にお話を伺いました。

和光の歴史は、前身にあたる服部時計店が創業した1881年にまで遡ります。 銀座のシンボルともいうべき時計塔を冠する、現在のセイコーハウス/和光本店が完成したのは1932年のこと。 渡辺仁建築工務所による設計で、ネオ・ルッネサンス様式が採用されました。 当時、現在のように海外から建材を輸入することは珍しく、建築に用いられる木や石の多くは国内の産地から集められた日本産の素材だったと言います。

日本固有のローカルな素材を結集させて、至上の空間を作り上げる ── その精神は、本店地階 アーツアンドカルチャーの空間デザインにも受け継がれています。

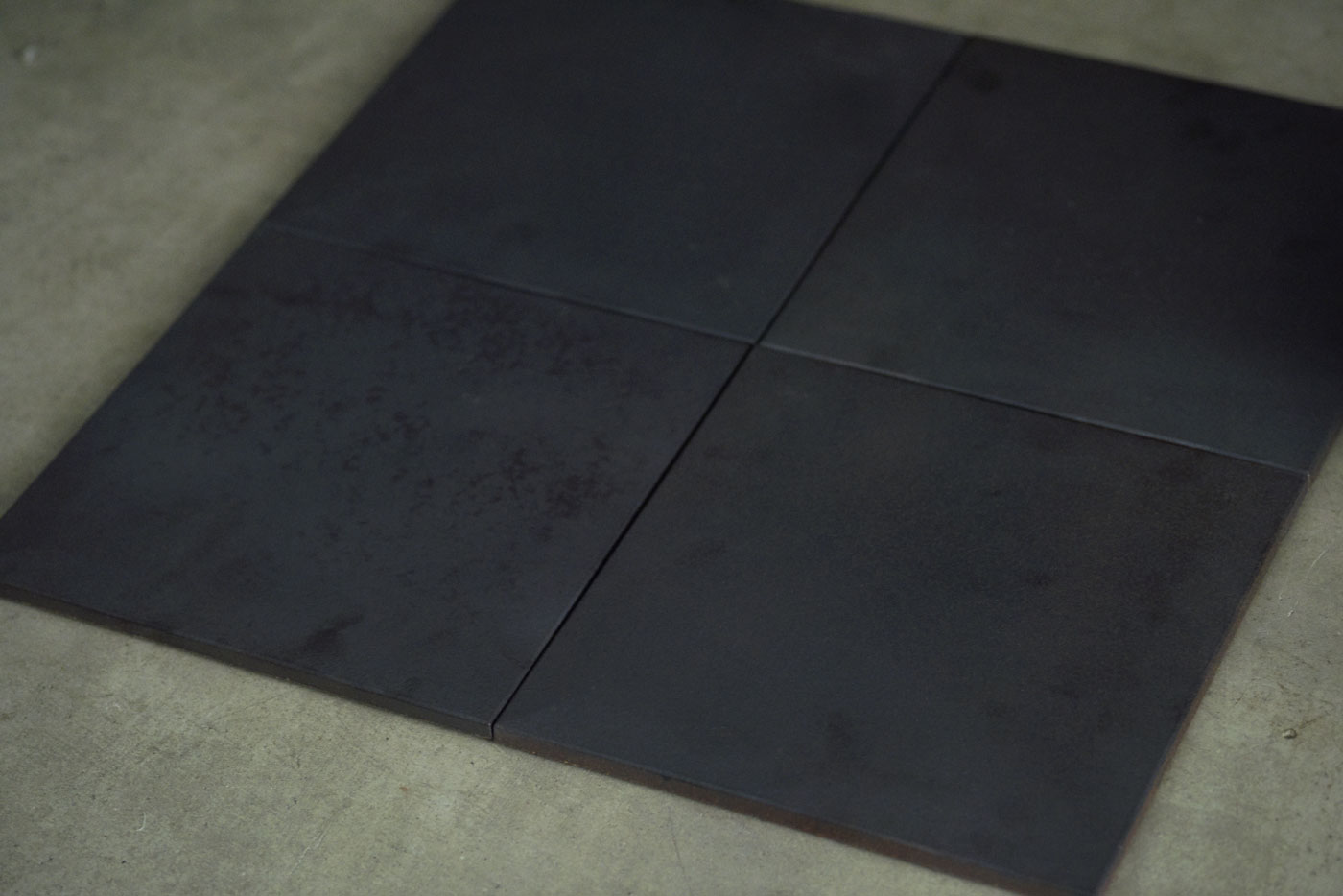

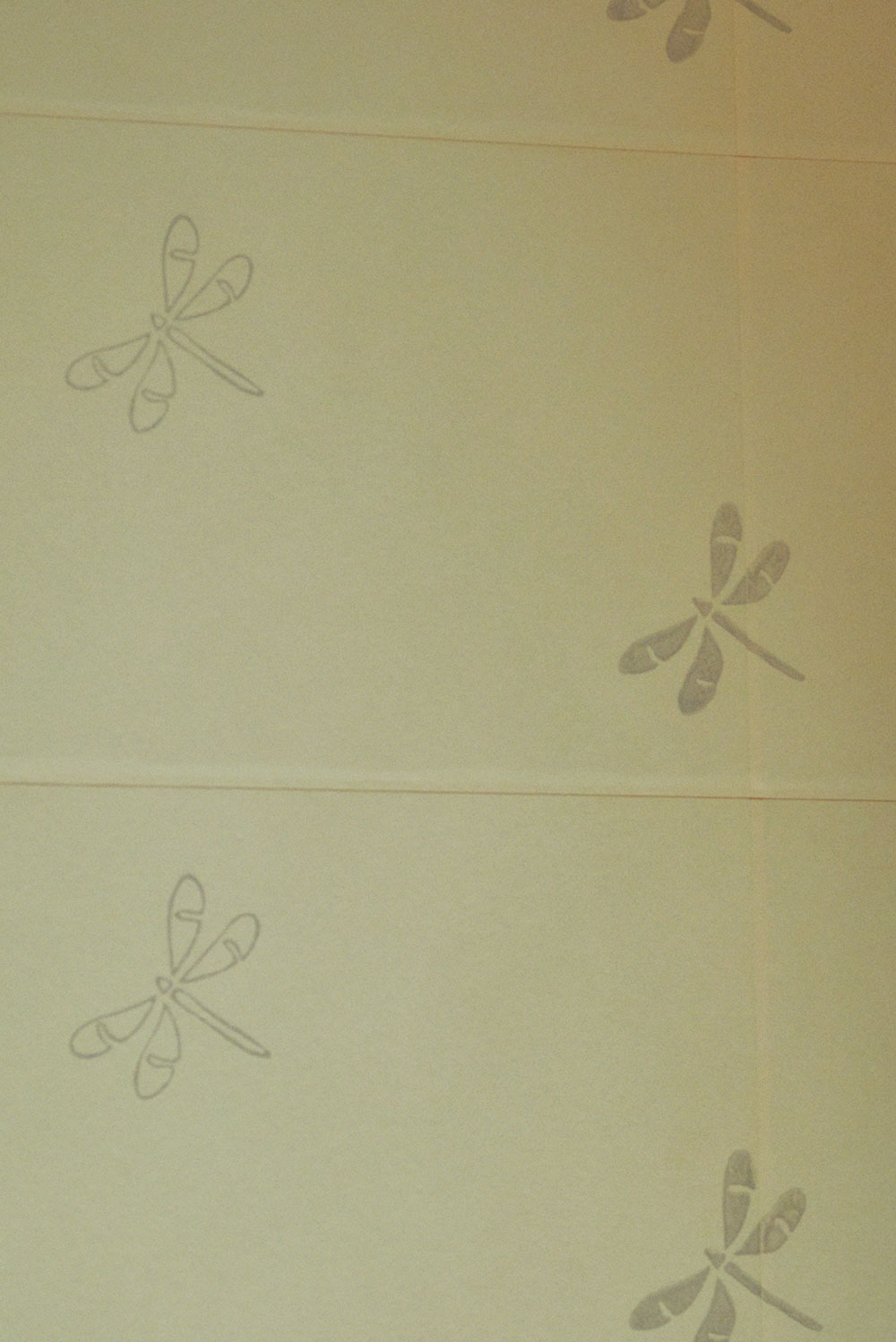

左 / 樹齢1000年以上の霧島杉から切り出される天板。 右上 / 京都の町家の舗装に使用されていた敷石。 右下 / 古くから寺社の回廊でも敷かれている敷瓦を陶板で再現。

舞台と回廊

今回リニューアルした本店地階の空間デザインを手がけたのは、杉本博司氏と榊田倫之氏が主宰する「新素材研究所」。 時計店をオリジンにもつ和光の空間でいかに「時間」を表現しうるかが挑戦だった、と杉本氏は言います。

「私は写真という媒体を通じて、時間を遡行し人間の意識の根源に迫ろうとしていますが、カメラと時計は“時間にまつわる装置”という点では非常に近しい関係にある。 人間が人間たりえたのは時間の意識をもったからだと、私は考えています。 春に種を蒔くと秋に収穫できる。 これは時間の意識にほかならない。 時間という概念は人類の叡智の象徴なのです。 その時間のエッセンスをどう空間に応用できるか、というのが今回の試みでした」

フロアの中央に位置する“舞台”には、時計の長針と短針に見立てた2枚の可動式天板が置かれ、その周りを回廊が囲んでいます。

「地階フロアを設計するにあたり、私たちは『舞台と回廊』というテーマを据えました」と榊田氏は言います。 「お客さまは好奇心のおもむくままにフロアを回遊し、旬の品々に出合うことができるのです」

左上 / 床の間に使用される東大寺の古材。 左下 / 桜の花びらのような色と文様から「桜御影」とも呼ばれる万成石。 右 / 江之浦測候所の化石コレクションから図案化して仕立てた唐紙。

和の光

「和光」の名も地階の空間コンセプトに着想を与えています。 「和」から想起される日本的な意匠が光り輝く空間にしたいという考えのもと、地階では銘木やアンティークの石材が採用され、それらが職人によって伝統的な技法で仕上げられています。

中央の天板は樹齢1000年以上の霧島杉で、銘木問屋の鴨川商店に50年間大切に保管されていたとっておきの逸材。 高さ4メートル、幅13メートルにおよぶ巨大な銘木です。 鴨川商店会長の鴨川實豊氏によれば、これほど大きい霧島杉はほかにないと断言します。 大樹が経てきた果てしない時間は、天板の表面にも杢目として現れています。

天板から視点を下に移すと、床に敷き詰められた石や陶板が見えてきます。 舞台の床には京都の石畳で使われていた敷石、メインエントランスの階段には瀬戸内エリアで採れる万成石、回廊には敷瓦に見立てた陶板の四半敷き。 また新設された床の間の床框(とこがまち)には東大寺の古材が使用されるほか、壁紙には京都・かみ添の唐紙がふんだんに使われ、江之浦測候所の「化石窟」のコレクションから新素材研究所が図案化したトンボやアンモナイトは太古の昔を想起させます。

本店地階の空間にあしらわれた古材や伝統的な技法による仕上げには、それぞれに固有の時間が堆積しています。 さまざまな素材に潜む時間を地階の空間に持ち込むこと。 それこそが「時間をどう空間的に表現するか」という問いに対する、新素材研究所の応答だったのかもしれません。

そうして完成した空間に現代的な感性をもつデザイナーや職人の品々が並び、世界中から訪れる人々が回遊するとき、果たして何が起こるのでしょうか。 本店地階に足を運んで、そのダイナミズムと和みをご体感ください。

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

新素材研究所(New Material Research Laboratory) / 現代美術作家の杉本博司と建築家の榊田倫之が主宰する建築設計事務所。 その名称に反して、古代や中世、近世に用いられた素材や技法を研究し、それらの現代における再解釈と再興に取り組むとともに、近代化のなかで忘れ去られようとしている技術を伝承し、さらにその技術に磨きをかける。 また、すべてが規格化され表層的になってしまった現代の建築資材に異を唱え、扱いが難しく、高度な職人技術を必要とする伝統的素材にこだわり、旧素材を扱った建築をつくることこそがいまもっとも新しい試みであるという確信のもと、設計に取り組んでいる。 https://shinsoken.jp

杉本博司(Hiroshi Sugimoto) / 1948年東京生まれ。 1970年に渡米、1974年よりニューヨーク在住。 活動分野は写真、建築、造園、彫刻、執筆、古美術蒐集、舞台芸術、書、作陶、料理と多岐にわたり、世界のアートシーンにおいて地位を確立してきた。 杉本のアートは歴史と存在の一過性をテーマとし、そこには経験主義と形而上学の知見をもって西洋と東洋との狭間に観念の橋渡しをしようとする意図があり、時間の性質、人間の知覚、意識の起源、といったテーマを探求している。 作品は、メトロポリタン美術館(NY)やポンピドゥセンター(パリ)など世界有数の美術館に収蔵。 代表作に『海景』、『劇場』、『建築』シリーズなど。

2008年に建築家・榊田倫之と建築設計事務所「新素材研究所」を設立。 2009年に公益財団法人小田原文化財団を設立。 2017年10月には構想から20年の歳月をかけ建設された文化施設「小田原文化財団 江之浦測候所」をオープン。 2011年に自然と人間の象徴的な関係を探究・維持するため江之浦測候所の隣接地に農業法人「植物と人間」を設立。 主な著書に『苔のむすまで』、『現な像』、『アートの起源』、『空間感』、『趣味と芸術-謎の割烹味占郷』、『江之浦奇譚』、『杉本博司自伝 影老日記』、榊田倫之との共著に『Old Is New 新素材研究所の仕事』。 1988年毎日芸術賞、2001年ハッセルブラッド国際写真賞、2009年高松宮殿下記念世界文化賞(絵画部門)受賞。 2010年秋の紫綬褒章受章。 2013年フランス芸術文化勲章オフィシエ叙勲。 2017年文化功労者。 2023年日本芸術院会員に選出。

榊田倫之(Tomoyuki Sakakida) / 1976年滋賀県生まれ。 建築家。 2001年、京都工芸繊維大学大学院建築学専攻博士前期課程修了後、株式会社日本設計入社。 2003年、榊田倫之建築設計事務所設立後、建築家岸和郎の東京オフィスを兼務する。 2008年、現代美術作家・杉本博司と新素材研究所を設立。 現在、榊田倫之建築設計事務所主宰、京都芸術大学客員教授、宇都宮市公認大谷石大使。 杉本博司のパートナー・アーキテクトとして数多くの設計を手がける。 2019年、第28回BELCA賞など受賞多数。 著書に『素材考―新素材研究所の試み』(平凡社、2023年)、杉本博司との共著に『Old Is New 新素材研究所の仕事』(日本語版:平凡社、英語版:Lars Müller Publishers、2021年)。